텐서플로우에 올라 탄 한국 AI,”구글은 왜 기술을 개방했나?”

한국 인공 지능 협회

2017.03.08. 14:53

텐서플로우는 머신러닝 알고리즘이다

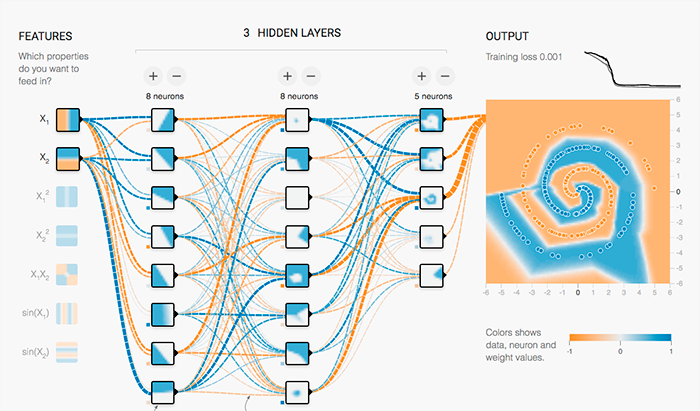

텐서플로우(TensorFlow)는 구글(Google) 제품에 사용되는 머신러닝(기계학습)을 위한 오픈소스 소프트웨어 라이브러리이다. 쉽게 말해 데이터만 있으면 인공지능을 구현할 수 있도록 만든 뼈대인데 구글이 이를 무료로 제공하고 있는 것이다.

인공지능 개념은 1950년대 인간의 뇌 시스템을 모델로 구상됐다. 퍼셉트론 신경망 이론이 개발됐는데 반세기 넘도록 큰 발전을 이루지 못했다. 세가지 이유에서 였다. 기계로 신경망 구성을 하기 위해선 컴퓨터의 연산처리 속도가 빨라야 한다. 하지만 컴퓨터 제조 능력이 이에 못미쳤고, 둘째로 기계가 학습할 정도의 데이터가 없었다. 세번째는 이를 구현할 알고리즘 자체가 부족해서였다.

텐서플로우는 위의 세가지 가운데 알고리즘을 충족시켜준다고 보면된다. 텐서플로우는 데이터 플로우 그래프 방식을 따르는데 수학 계산과 데이터의 흐름을 노드(Node)와 엣지(Edge)를 사용한 방향 그래프로 표현하는 것이다. 텐서는 학습된 데이터가 저장되는 다차원 배열정도로 이해하면 된다.

인공지능 산업 흐름의 화두는 데이터

구글의 텐서플로우 개방을 보면 인공지능 산업의 현재 흐름을 통찰할 수 있다. 머신러닝으로 촉발된 인공지능은 앞서 설명했듯 세가지가 충족돼야 한다. 컴퓨팅 파워와 알고리즘, 그리고 데이터다. 구글은 알고리즘을 개방한 것이다. 눈치빠른 사람들은 알 수 있을 것이다. 구글이 가치를 두고 있는 것은 데이터다.

인공지능 산업의 흐름을 냉철하게 보면 IT 공룡이 개방한 기술을 가지고 데이터를 가공 처리하는 가고 있는 것을 알수 있다. 기술이 아니라 응용의 관점에서 인공지능 산업으로의 접근이 요구되어지고 있는 것이다. 처음부터 완전히 새로운 알고리즘 개발에 시간과 비용을 투자하는 것은 어려운 도전일지 모른다. 결국 인공지능 사업은 빅데이터 처리에 어떤 아이디어를 가지고 있느냐가 관건이되고 있다.

구글이 얻으려는 것은?

그렇다면 구글은 텐서플로우 개방으로 무슨 이득을 얻으려는 것일까? 사실 텐서플로우에는 dmlc / mxnet과 John 's Soapbox와 같은 다른 병렬 기술이 오픈 소스로 제공된다. 따라서 텐서플로우를 폐쇄되게 유지한다고 해서 이 기술이 구글 독점이 되는 것은 아니다. 어쨌든 구글은 폐쇄보단 공개를 선택했다.

공개 이유를 살펴보면 구글의 큰 그림을 엿볼 수 있다. 구글은 다른 IT 공룡에 비해 더 빠르게 기술적 우위에 서길 원했다. 텐서플로우가 출시됐을 때 소스 코드를 검토 한 경우 능률적인 방식으로 라이브러리를 사용할 수 있도록 많은 작업이 필요했고 여러 달동안 개선 되며 최적화 된 인터페이스가 구축됐다. 이 상태에 도달 하기 까지 수천에서 수만 명의 테스터가 필요했는데 이를 손쉽게 해결하기 위해 구글은 개방을 선택했다.

이를 통해 구글은 자신들이 주도하는 인공지능 생태계 를 구축하려 한다. 텐서플로우가 잠재적으로 선호하는 딥 러닝 프레임 워크가 되면 앞으로 인공지능 산업의 흐름을 선도할 수 있으리라는 계산이다. 공통 지식은 다른 팀과 협업과 시너지 효과를 창출할 수 있다. 텐서 플로우가 인기를 얻으면 이것을 통해 먼저 새로운 연구 아이디어가 구현 될 것이고 구글은 아이디어를 제품화하고 경쟁 업체보다 장점을 더 효율적으로 활용할 수 있을 것이다. 구글 중심의 생태계가 구축되면 전 세계에서 가장 많은 데이터를 확보한 구글이 지배적 입장에 쉽게 놓일 수 있음은 자명하다.

텐서플로우 등에 올라 탄 한국 인공지능

알파고와 이세돌 기사의 대국 이후 국내는 인공지능 광풍이 불고 있다. 컴퓨터 개발자부터 수학자 통계학자 인문학자 등 전문가 비전문가를 불문하고 인공지능 시대를 대비해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 이런 상황에서 텐서플로우 습득이 핵심과제로 떠올랐다. 직관적이고 전 세계에서 가장 많이 사용되는 코딩언어인 파이썬으로 구현됐다는 점, 또 표현이 유연하고 CPU와 GPU 모두를 사용하며 parallel & asynchronous 컴퓨팅을 지원한다 점에서텐서플로우는 매력적이다.

하지만 무엇보다 가장 큰 요인은 구글이 지원한다는 점일 것이다. 지금까지 한국의 산업이 미국과 일본 등 선진국 다국적 기업의 패러다임을 추적하는 시스템이었던 만큼 인공지능 산업도 이를 답습하고 있는 것이다. 후발주자가 선발주자를 빠르게 추적하는 것이 당연하고 효율적일지 모른다. 하지만 지금 상황을 인지할 필요는 있다. 구글의 큰그림을 봐야 인공지능 산업 방향을 읽을 수 있을 것이다.

'Insightful Articles' 카테고리의 다른 글

| [AaronPa] 손정의 "AI 지배하는 자가 미래 지배" (url) (0) | 2018.08.13 |

|---|---|

| [AaronPa] 글로벌 IT 공룡들, 韓 공략 본격화.. 현지화 전략 '승부수' (0) | 2018.07.23 |

| [AaronPa] 강사도, 교과서도, 학비도 없는 프랑스의 IT 기술 학교, ‘에꼴 42(Ecole 42)’ (2) (0) | 2018.07.18 |

| [AaronPa] 강사도, 교과서도, 학비도 없는 프랑스의 IT 기술 학교, ‘에꼴 42(Ecole 42)’ (1) (0) | 2018.07.18 |

| [AaronPa] 세계 최대의 스타트업 캠퍼스 ‘스테이션 F’ (0) | 2018.07.18 |